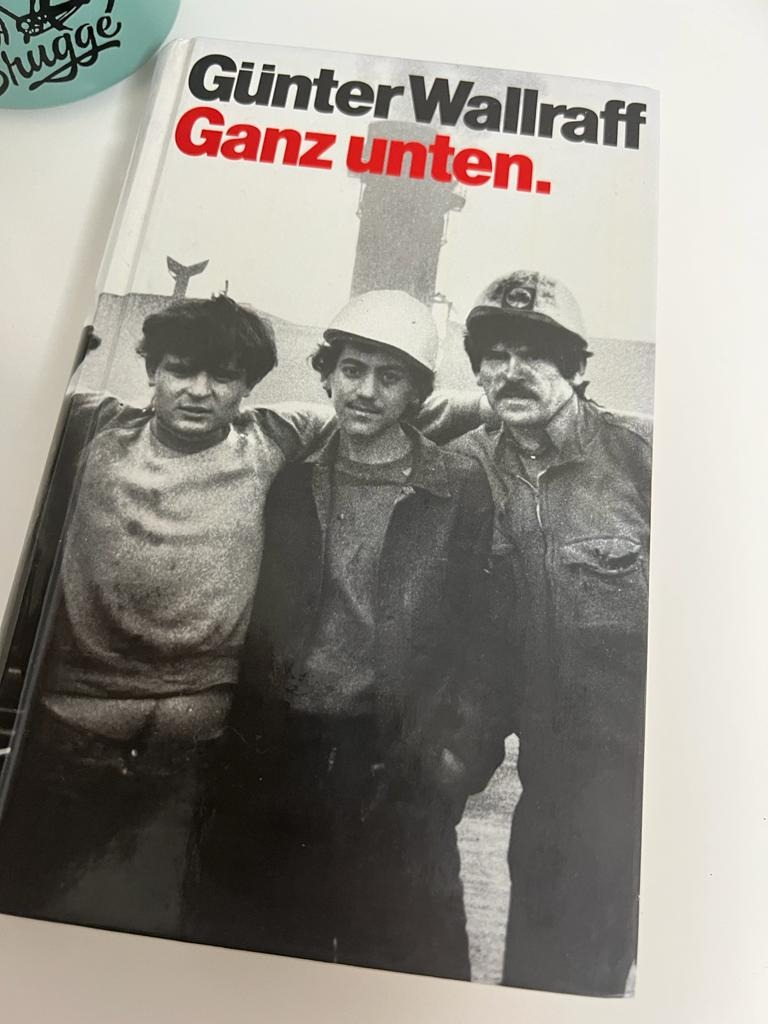

Ich habe „Ganz Unten“ von Günter Wallraff gelesen. Und was soll ich sagen, im Großen und Ganzen haben mich die Beobachtungen nicht überrascht. Als Enkel eines Gastarbeiters aus ungefähr der selben Zeit (evtl. ein bisschen früher) habe ich so oder so ähnliche Geschichten von meinen Großeltern (eigentlich Opa’s) gehört.

Mein Großvater kam Ende der 70er nach Deutschland. Damals noch mit der Bahn nach München und von dort aus nach Stuttgart. In Stuttgart wartete sein „Kontakt“ (also der Arbeitgeber, bei dem er fortan arbeiten sollte) und tatsächlich traf man sich auch recht schnell.

Man muss ja Mal überlegen: das sind die 70er. Kein Internet, kein Handy und nichts Digitales. Stattdessen – wenn überhaupt – ein Passbild und Personalien.

Der Arbeitgeber hat meinen Opa abgeholt, ihn unterwiesen und ihm einen Zettel mit einem Haltestellennamen gegeben. Er sollte in die nächste Bahn steigen und einfach bis zu der genannten Haltestelle fahren. Mein Opa, neu angekommen, hat grade so das Gleis gefunden und zufällig türkischsprechende in der Bahn getroffen, die ihm die Haltestelle gezeigt haben, an der er aussteigen soll. Als er ausstieg, war er überrascht: der gleiche Mensch, der ihn schon am Stuttgarter Hauptbahnhof abgeholt hat, hat dort mit dem gleichen Fahrzeug gewartet und ihn zur Unterkunft gebracht. Warum? wusste mein Opa auch nicht so genau, da Kommunikation ja unmöglich war. Vermutlich Angst vor „Fremden“, oder die Kluft in der „Hierarchie“ zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber oder sonst etwas.

Der Bogen zu „Ganz Unten“

Sicher, das o.g. Beispiel ist bei weitem nicht das, was Wallraff in seinen Büchern schildert und anekdotische Evidenz kann bei gesellschaftlichen Problemen auch Mal Fehl am Platz sein. Es ist aber eine „persönliche“ Erfahrung meines Opas (und somit indirekt meine) und offenbart doch ein bisschen Struktur.

Beispielsweise waren später als Arbeiter auf der Baustelle seine Qualifikationen völlig egal. Er hat zwar etwas anderes in der Türkei gelernt, durfte hier aber – ich glaube – Fließen legen. Sein Bekannter hat sich bei dem Fließenschneiden den Finger abgeschnitten – interessiert hat das keinen. Entschädigung oder Prozentpunkte bei der Behinderung gab es keine. Der Bekannte lebt auch schon lange nicht mehr in Deutschland und Rente bekommt er vermutlich auch keine.

Was möchte ich damit sagen? Nun, ganz einfach. Die Punkte, die Wallraff aufgezeigt hat, waren und sind real. Da hilft es nicht von „Wallraff stellt türkische Arbeiter als vermeintlich hilflos dar“ zu sprechen. Zwar kann ich mir vorstellen, dass auch zu dieser Zeit schon Migrantinnen und Migranten sich organisierten und somit für sich selbst sprechen konnten, aber für den Großteil gilt das nicht. Alle Gastarbeiter aus den 70ern und 80ern wurden auch genau so behandelt: als Gäste. Man hat sich nicht um Integration oder Sprache gekümmert weil – es sind ja nur Gäste. Und auch die Migrantinnen und Migranten haben dies gedacht. So gibt es z.B. die berühmte Anekdote von Gastarbeitern: „ich kam mit zwei Koffern und einen habe ich nicht geöffnet, da ich wieder gehen wollte.“.

Auch kann ich mir die Aussage Wallraffs, Gastarbeiter hätten vor Scham nicht mit einem Journalisten sprechen wollen, sehr gut vorstellen. Zum einen ist da der Punkt, dass man „für Geld“ sich so vieles gefallen lässt (kommt Geld ja nach „Ehre“), zum anderen – und ich glaube, das ist das entscheidende – zeigt man als „Gast“ nach außen hin keine „Schwäche“. Total lächerlich und absurd wird es, wenn man Wallraff/Ali kulturelle Aneignung vorwirft. Bei dem Thema schüttele ich mittlerweile echt nur noch den Kopf.

Meine Eindrücke aus „Ganz Unten“

Bei dem Lesen von „Ganz Unten“ konnte ich mich relativ schnell in Ali’s Position versetzen. Insbesondere wie man auf Ali herabguckt – von oben, als jemand, der es eigentlich nicht wert ist (z.B. in die Kirche aufzunehmen) – ist nach wie vor präsent in unserer Gesellschaft.

Auch in der Wirtschaft. Zwar ist es – je nach Bildungsstand – nicht überall präsent, je höher die Qualifikationen, desto weniger bis gar nicht ist Diskriminierung und Rassismus gegenwärtig. Zwar wird man sicherlich nirgends Umstände wie bei Thyssen finden (keine Atemschutzmasken, Sicherheitsschuhe, 16h-Schichten), aber dennoch wird nach Herkunft, Deutschkenntnisse oder einfach dem Aussehen nach geurteilt. Bei höherem Bildungsstand kann es durchaus auch sein, dass „gebilideter“ Rassismus salonfähig ist: so habe ich z.B. Kollegen gehabt, die offen mit der AfD symphatisierten und von einem „Muslimen-Problem“ sprachen.

Was mir ebenfalls sehr aufgefallen ist: Dass Alis Deutsch gebrochen war – auch nach 2 Jahren – hat einfach niemanden interessiert. Wallraff selbst sagt ja:

Man wird nicht ernst genommen. Die Leute schauten einen nicht richtig an und hörten einem auch nicht zu.

https://www.dw.com/de/g%C3%BCnter-wallraff-25-jahre-ganz-unten/a-6138198-0

und deswegen, so Wallraff, seie es auch kein Wunder, wenn niemand merkt, dass das gebrochene Deutsch nicht einmal „echtes“ gebrochenes Deutsch und die Haare in Wahrheit eine Perücke ist.

Und DAS kann ich mir so gut vorstellen. Man ist halt einfach „der Ali“. Seine Fortschritte bei dem Lernen der Sprache? Integration in die Gesellschaft? sein Werdegang, seine Familie oder ganz einfache Dinge wie Hobbys oder Freizeit? nicht wichtig – wird schon irgendwas sein.

Authentische Eindrücke

Im Großen und Ganzen finde ich Wallraffs Werk authentisch. Ich kann – auch nach 37 Jahren – verstehen, warum das Buch so viel bewegt hat. Zwar haben meine Großeltern nicht ganz so schlechte Umstände gehabt, wie die Menschen aus dem Buch (Stichwort: „Türken zum Verheizen“), aber dennoch waren sie von der Art und Denke her die gleichen.

Bei der ein oder anderen Stelle musste ich trotzdem „kann das wirklich sein“ denken. Da ist beispielsweise Jussuf aus Tunesien, der seinen Meister in die Heimat zu den Häusern an den Strand lädt, nachdem er erfahren hat, dass er und seine Frau gerne in Tunesien Urlaub machen, da alles „viel günstiger als hier“ seie. Der Meister nimmt dankend an, und sagt:

Verlaß’ dich drauf, ich komme. Du mußt mir nur ein paar Adressen besorgen. Du weißt schon, was ich meine. Bei euch gibt’s doch tolle Frauen zum Ficken. Das ist doch unheimlich da. Was kostet das im Moment bei euch?« […] »Für 20 Mark kann man doch bei euch schon alles kriegen!«

Günter Wallraff, Ganz Unten: Kapitel »Besser: nichts verstehn«

Jussuf’s Gastfreundschaft wird mit perversen Gedanken ausgehöhlt. Auch auf die Frage hin, ob die Frau des Meisters denn nicht ein Problem damit habe, antwortet er, dass sie es ja nicht wissen müsse.

Für mich waren das so Sätze bei denen ich denken musste: kann man wirklich so skrupellos sein? Nicht nur, dass er die Gastfreundschaft und den guten Willen Jussuf’s ausschlägt, der Meister hat auch keine Probleme damit offen zuzugeben seine Frau betrügen zu wollen.

Die Story zuletzt – zwei vermeintliche Manager eines AKW’s, die auf der Suche nach Arbeitern zum „verheizen“ sind – kann ich mir im Gegensatz aber sehr gut vorstellen. Hier werden Menschen gesucht, die bei hoher Strahlenbelastung Arbeiten an einem AKW vornehmen sollen, ein bisschen Geld dafür erhalten und – so die Bedingung – sofort in ihre Heimat geschickt werden müssen. Diese Skrupellosigkeit wenn es um Profit geht haben wir nach wie vor in unserer Gesellschaft.

Fazit

Alles in allem kann man sagen, dass das Buch seinem Erfolg gerecht ist: Thyssen hat nach Erscheinen des Buches alle Standards angehoben, McDonalds – das mit katastrophaler Hygieneumstände thematisiert wird – wurde ebenfalls zum Umlenken gezwungen und Arbeiter konnten sich nach Erscheinen des Buches besser organisieren und z.B. Betriebsräte gründen.

Dass einige wenige Kritiker, die meiner Meinung nach einfach auffallen wollen, dies nicht sehen oder sehen wollen, ändert nichts an dem, was es für die Menschen bewirkt hat. Die Debatte über „kulturelle Aneignung“ oder „er sähe sich als Sprecher“ sind einfach fehl am Platz, weil das nicht Gegenstand des Werkes ist.

Wichtig ist doch: was macht man und warum macht man es. Fast schon wichtiger ist das „warum“. Bei dem „was“ kann man Fehler machen und – solange sie nicht gravierend sind – kritisieren und ausbessern. Das „warum“ hingegen spiegelt die Motivation dar und hier kann man Wallraff wahrlich keine Vorwürfe machen.